令和7年度は「AIと広告」をテーマとして法政委員会勉強会を開催します。

初回である今回は、広告・マーケティング領域におけるAIのビジネス活用について学びました。

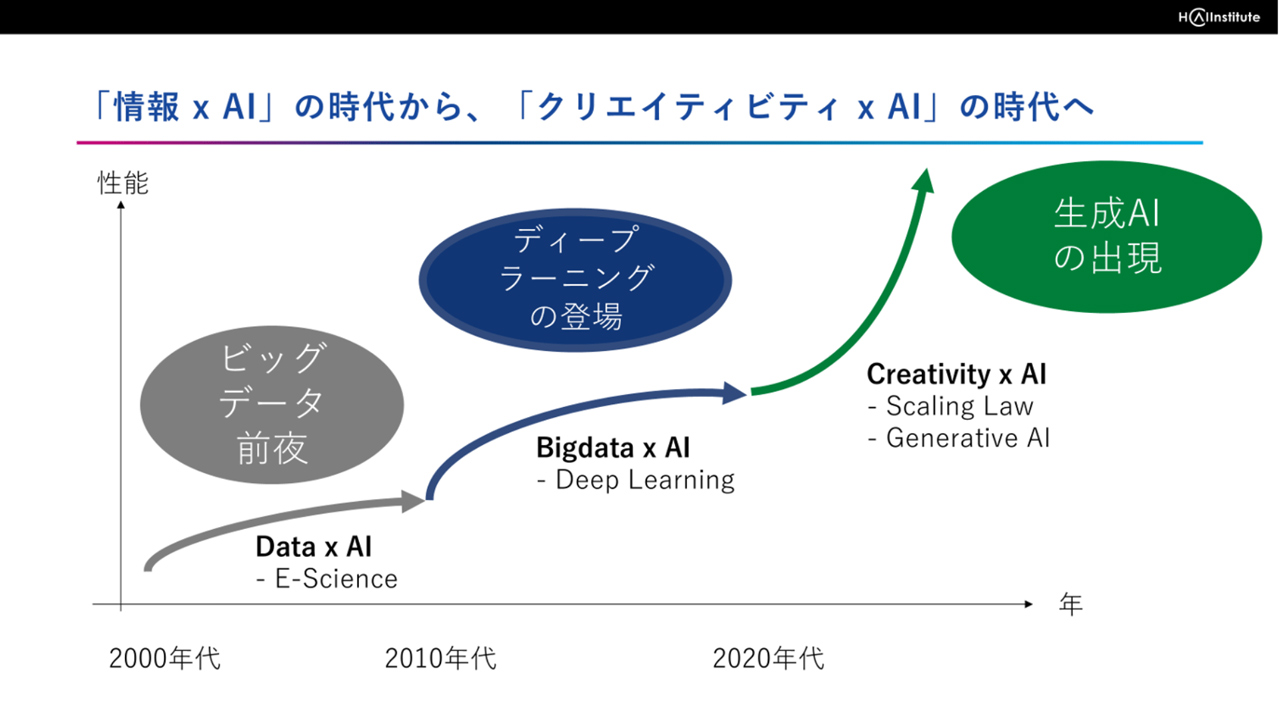

現在のAIの発展は、2011年ごろから始まったディープラーニングの進化に関連しています。ディープラーニングの登場により、マーケティングや製造業での予測や最適化などビジネスにおける活用が進みました。2020年代に入りAI技術はさらに発展し、GPUと計算技術を組み合わせることで、AIの性能が飛躍的に向上しました。

特に、生成AIや大規模言語モデルの登場による影響は大きく、人々の創造性にも影響を与えています。AIの性能は爆発的に進化しており、AIの研究者ですら「自分たちが作っているもののポテンシャルをつかみきれない」という状況に突入しています。

AI活用の必要性は広く浸透

このような中、2024年10月に博報堂DYホールディングスのHuman-Centered AI Instituteが実施した調査では、「AIはインターネットよりも社会に大きな影響を与える」と回答した方は全体の69.3%に、「AIによって人間とAIの新たなコラボレーションが生まれる」と回答した方も62.3%という結果となりました。

ビジネス活用においても「AIによって仕事のチーム作りは変わっていく」が66.1%、「AIによって今ある市場や業界構造は再定義される」が61.1%という結果に。

このように、一般利用、ビジネス活用のいずれにおいてもAIの活用に関する必要性や問題意識、危機意識が浸透しています。

著しい発展を続けるAI技術

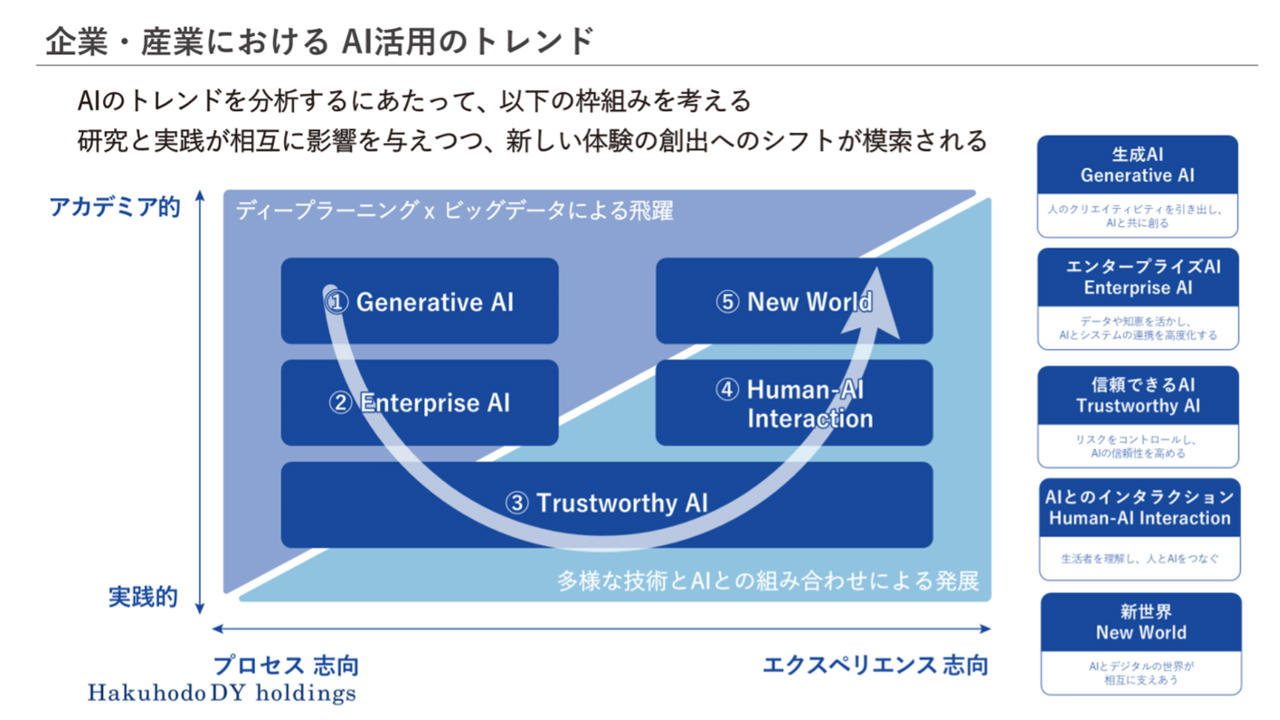

以下の図は、産業におけるAI活用のビジョンとロードマップを示したものです。

縦軸は「アカデミア的」と「実践的」となっています。研究開発だけでなく、AI活用の実践により、そのポテンシャルが広がっていることを示しています。

横軸は「プロセス思考」と「エクスペリエンス思考」とされています。プロセス思考とは業務処理における効率化という観点であり、エクスペリアンス思考とは利用者やステークホルダーの体験を高めていくという観点です。

この2軸でAI技術の進展を整理すると、U字型での技術発展が進んでいくと想定されます。図中の左上に①Generative AI(生成AI)が位置づけられており、生成AIの産業利用である②Enterprise AI(エンタープライズAI)が続いています。さらに、信頼性を高めた③Trustworthy AI(信頼できるAI)やインタラクティブに利用できる④Human-AI Interaction(AIとのインタラクション)という流れで進化が続きます。

①Generative AIおよび②Enterprise AIの普及が進む一方で、現時点での生成AIは信頼性向上の余地があり、③Trustworthy AIとして社会を支えていく基盤になるためには技術開発のみならず、ガバナンスの確率も重要になってきます。

一方で、AI技術は著しく発展を続けています。たとえば、AIの発展とともに注目度が高まっているGPUメーカーであるNVIDIAでは、物理法則に忠実な、高画質の画像や動画を生成するAIを開発しています。このAIで作成した自動車の動画をVRで視聴すると、実際にシートに座る感覚を味わえたり、素材の質感まで把握できたりと、リアルな体験が可能です。

このように、特にプロフェッショナルなクオリティを実現できる、信頼性の高いAIも登場しつつあるのです。

2025年は「AIエージェント元年」

さらに、2025年は④Human-AI Interactionの普及も進んでいくと思われます。

2024年度、企業における生成AIの活用は大きく進み、RAG(Retrieval Augmented Generation)による自社情報の活用や、RPA・ワークフローと組み合わせた業務プロセスの効率化といった取り組みが行われました。

この流れを汲み、最近AIが自律的に業務を遂行する「AIエージェント」に注目が集まっています。AIエージェントは、指示された目標を達成するために、自ら計画を立て、情報収集、ツール利用、意思決定など複数のタスクを自律的に実行します。状況に応じて判断も下せるため、従来の自動化技術では難しかった複雑な業務プロセスにも対応可能です。2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれ、各社がAIエージェントのソリューションを提供し始めている年になるでしょう。

たとえば、Anthropic社は「Claude」という生成AIモデルにより、目的を与えるだけで自動的に必要な情報を検索し、アウトプットを作成するAI「computer use」を公開しています。Googleも同様に、Chromeの拡張機能として同様の機能を持つ「Project Mariner」の開発を発表しました。

また博報堂では、マーケティング活動においてペルソナとして利用できる7000種類のバーチャルな生活者をAIで生成しました。このペルソナは生活者の調査データと博報堂の知見から作られており、「このようなサービスの場合は、現金払いとクレジットカードのどちらを好むか」といった問いに答えてくれます。バーチャル生活者に事前に話を聞くことで、商品企画やサービス企画、キャンペーンのプロモーションに役立てることができます。

進化が続く生成AI

さらに、2024年9月には「OpenAI o1」という新しいAIモデルもリリースされました。o1の特徴は、エビデンスも含め因果関係を確認しながらAIが回答するという仕組みにあります。因果関係とAIが組み合わさることで、たとえばプロフェッショナルなクリエイターがクリエイティブ作業をするにあたっても、AIをより信頼して活用することができます。今後、さまざまな業務の高度化が進んでいくと期待され、2026年~2027年ごろには新しいAI活用のブレークスルーが起きると想定されます。

このように、AIの技術動向の進歩には目が離せません。次回の勉強会では、AI規制の動向やAIの信頼性向上のためのアプローチについて詳しく学びます。

第1回

第1回