宣伝とマーケティングを行き来しながら、貴重な経験をさせていただいた。

……鈴木さんは、"自分の生活の中にあるモノを作ったり、販売したりする"仕事を念頭において就職活動をされたそうですね。サントリーにご入社されて、これまでに関わったお仕事の中で、特に印象深いものにはどのようなものがありますか?

私はこれまで、宣伝領域とマーケティング領域を交互に経験してきていますが、広告領域でその後の自分に影響を与えていると思うものの一つが、2005年に「ザ・プレミアム・モルツ」を担当したことです。

2003年の発売以降、雑誌のタイアップ記事などを中心にコミュニケーションをしていたブランドでしたが、2005年にモンドセレクション・ビール部門の最高金賞を受賞したことをきっかけに、宣伝の投資額を一挙に増やして、テレビCMも大規模にやっていこう、ということになり、担当になりました。

それまでのザ・プレミアム・モルツは"知る人ぞ知るいいビール"といったポジションの商品だったのですが、最高金賞受賞を機に、もっと多くの人が楽しめるプレミアムにしようということで、矢沢永吉さんを起用して、『最高金賞のビールで最高の週末を』というキャッチコピーを掲げました。「週に1回くらいはいつもよりちょっといいビールを飲んでもいいんじゃないですか」という訴求を図り、多くの支持をいただきました。

それまでは、従来からあるブランドの広告を先輩から引き継いで担当することが多かったのですが、この時はまさに一(イチ)からの立ち上げだったので、会社のフラッグシップ商品に育てるという決意で、さまざまなことにトライして、たくさんの新しい経験をさせていただきました。

おかげさまで、今もザ・プレミアム・モルツは消費者のみなさんの中に広く浸透しています。さらに、会社のビール事業全体への波及効果もあり、サントリーのプロダクト全体へのイメージを上げることにも貢献できたと思っております。

もう一つは、2009年に担当した「角ハイボール」の仕事です。2008年のリーマンショック以降に立ち飲み屋さんが流行り始め、象徴的な飲み物としてハイボールが注目されるようになりました。そこでサントリーも一気に力を入れて、小雪さんを起用したウイスキー「角瓶」のCMを打ち出しました。従来はウイスキーというと、強いお酒で、本当にお酒好きな人が食事をした後にバーやスナックで飲む…というイメージで、"一軒目では飲まれない"お酒でしたが、角ハイボールは"働く日本人のソウルドリンクにしよう"という言葉がクリエイターさんからも出てきて、1軒目で、ビールの代わりに角ハイボールで乾杯してもらうような世の中が作れたらいいねという、大きなビジョンを設定して取り組みました。

「ウイスキーがお好きでしょ」の楽曲と、マドンナがいるお店に仲間たちが集まるというCMの基本コンセプトは、当時から2025年の現在も変わっていません。そして、2009年当時には考えられないことでしたが、今は本当に1軒目のお店で1杯目から角ハイボールを飲む若い人たちがたくさんいます。ハイボールにすれば食事にも合わせやすいということで、そのスタイルが一時のブームで終わらず、今もずっと続いているというのは本当に嬉しいことですし、そういう意味では、自分の勲章のような仕事の一つと言えるかなと思っています。

……マーケティングのお仕事では、どのような印象深いものがありますか?

2011年にビール事業部に戻って課長になり、担当したのが「オールフリー」、ノンアルコールビールでした。お客様からのご意見やご質問を承るお客様センターに、時折、感謝のお言葉をいただくことがあるのですが、なぜかオールフリーはとても熱量の高い感謝のお手紙が届くことがあります。例えば、"病気をして大好きなお酒を飲むことができなくなったけれど、ノンアルコールビールが助けてくれた。これを開発した人にどうしてもお礼を伝えて欲しい"というような、本当に熱い想いを寄せてくださる方が多く、大きなやりがいを感じました。

その後、2020年にRTD・リキュールスピリッツ事業部長に就任しました。当時、欧米ではノンアルコール飲料が先行して伸びていましたが、日本ではノンアルコールはまだビールがメインでした。それで私は、赴任してすぐに当時の上司にノンアルコールをもっとやりませんかと提案して、ノンアルコールのレモンサワーを開発しました。お酒のラインナップにあるカテゴリーは、全てノンアルコールもあってもいいのでは、と思ったのです。ノンアルコールのレモンサワーはヒット商品になって、その結果か、私はその後、ノンアルコール飲料全体のリーダーのような立場になりました。"ノンアルがあれば、飲める人も飲めない人も一緒に楽しめる"というビジョンは紛れもなく2011年の、オールフリーにお客様からお手紙をいただいた体験がベースになっています。

オールフリーでノンアルコールの面白さに目覚め、一旦、宣伝の仕事に戻り、再びマーケティングで責任者になってから、より大きい形で展開することができるようになったのは、やりがいもあり感慨深いものがあります。ノンアルコール飲料は今後、世の中にもっと必要になると思われますし、今は宣伝部門にいますので商品開発などはしていませんが、何らかの形でまた関わることもあるかもしれません。自分のライフワークの一つと思っています。

発信の手法は変わっても、"人に寄り添う姿勢"に、変わりはない。

……社会が大きく変化していくなかで、サントリーのブランドコミュニケーションとして、 「変わらないもの・守り続けているもの」あるいは「変わってきていること」には、どのようなことがありますか?

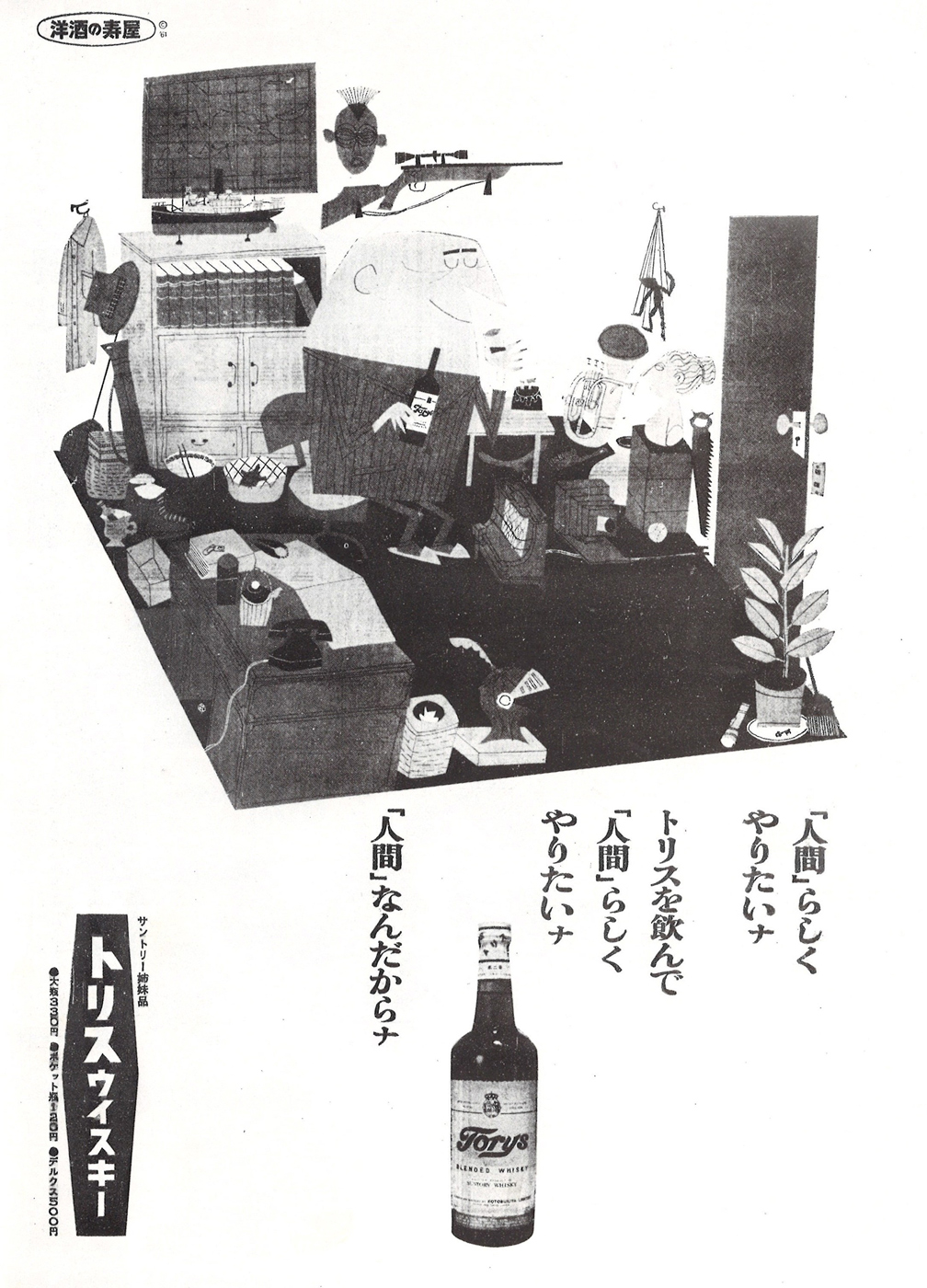

変わらないもの。その一つは、広告は「人生の応援歌」であるという考え方です。私たちが指針としてとても大切にしているのが1961年のウイスキー「トリス」の新聞広告で、コピーはこういうものでした。

トリスを飲んで「人間」らしくやりたいナ「人間」なんだからナ

広告は人間の喜怒哀楽に寄り添って、人生の応援歌であるべきである、という考え方が昔からあり、私も先輩方からそう教えられてきました。人間の綺麗なところだけではなく、弱いところも含めて、生身の愛らしさやおかしみなどを肯定する、人間に寄り添う姿勢を常にもっていることがサントリーの広告のスタンスであり、その大前提はずっと変わりません。

その上で、時代とともに社会情勢が大きく変化していく中で、インサイトの時代性と"粒度"、制作プロセス、届け方や情報設計などは変わってきています。たとえば、第77回(2024年)広告電通賞のフィルム広告最高賞を受賞した、ザ・プレミアム・モルツのウェブ広告『無言の父たち』篇を例に挙げると、これは母親まかせにせずに父親も一緒に日々育児に奮闘し、週末には妻と一緒にビールを飲みながらお互いを労い、二人の時間を楽しむという家族の絆を描いたものです。昔であれば、働いた後のビールはいいよね、みたいな大きな粒度でも視聴者の支持を得られたかもしれませんが、描くべきインサイトには時代性が反映されますし、今の時代は"働きながら、家事・育児に二人でがんばっている夫婦への応援"という、細かい粒度でメッセージを発信していかないと共感が得られ辛い、ということがあります。

制作プロセスも、昔はクリエイティブティレクターの方の打ち出す方向性に皆で従って…というスタイルが多かったように思いますが、今は喧々諤々、現場で対話しながら作りあげていくことが多くなっています。多様な視点から意見を出し合うことの重要性はさらに増しています。特に育児や夫婦の役割分担などのテーマは、今現在も多くの課題があり、意見も様々です。『無言の父たち』の時は、お母さんの視点、お父さんの視点、それぞれをしっかり入れられるようにみんなで意見を出し合いながら制作していきました。そのような作り方は以前とは変わってきている部分の一つだと思っています。

さらに、届け方についても、テレビCMをドーンと展開すればよかった時代から、個人の趣味嗜好がこれだけ千差万別になってくると、情報設計の部分はやはり変わってきていますね。

一方で代々サントリーに引き継がれているDNAとしては、先ほどお話しした「人間に寄り添う姿勢」に加えて、さらに二つあります。一つは常に"何か新しいことをやろう"という精神、そしてもう一つは"豊かな生活文化を提案する"精神です。角ハイボールもそうでしたが、ただ商品を売るだけではなく、生活スタイルの提案を広告を通じて行ってきました。かつては"金曜日にはワインを飲もう"という提案をするコピーもあったんですよ。

……広告の将来については、今、どのようなことを考えていらっしゃいますか?

今は"広告の信頼が揺らいでいる"といわれています。フェイク動画やフェイクニュースが蔓延し、デジタルの広告の環境もあまり良くない、など、広告に対してネガティブな印象を持っている人は少なくないですし、広告は、見る人の意思でスキップされるものにもなっているという現状があることも、残念ながら事実でしょう。

サントリーも加盟しているJAA(日本アドバタイザーズ協会)において、「広告の定義プロジェクト」というものがありますが、そこで広告とはどういうものか、どうあるべきか、ということをまとめています。JAAでは"広告活動は(中略)自らの価値提案をすることで生活者に便益をもたらすために行われる"という定義をしていますが、その大前提として、これからも広告はちゃんと信頼できるものでないといけない、という想いが込められているのです。

だからやっぱり私たちは、広告業界がサステナブルに続いていくためにも、お客様に信頼され、いいねと思ってもらえるコンテンツを提供していくんだという気持ちを常に忘れないことをテーマとして掲げ、日々の仕事に取り組んでいるという状況ですね。

「今、できることの中で一番いいことをやる」の精神で、これまでも、これからも。

……とてもお忙しそうですが、オフの日にはどのようにしてリフレッシュされているのでしょうか?

私、じつはゲームも好きで、何時間もプレイしている時もあります。なぜ私はゲームが好きなんだろうと考えてみたのですが…、それは、ログインして10秒で、まったく違う別の世界に行くことができるからじゃないか、と自分なりに分析しました。今はメタバースもありますが、それを手軽な形で体験できるのがゲームなのではないかと思ったりもします。いろいろな世界があって、そこにパッと手軽に行けて、オンラインゲームだったらお互いに実生活では全く知らないゲーム上の友達がいて。そういう時間を過ごすことで、頭がリフレッシュするのかもしれません。

もう一つは、卓球です。ロンドン五輪で卓球がすごく盛り上がった時に、友達と一緒に通い始めました。運動量はハードですが、走る距離は短いので、生涯とりくめるスポーツにもなるかなとも思っています。スパンが短い打ち合いで、球の往復にだけ集中するのがいいんですよね。月に1、2回ですが、かれこれ10年以上続けています。

……お仕事を続けてきているなかで、大切にしていることは、どんなことでしょうか?

そして、若い方々へのメッセージもいただけますか。

「今できることの中で一番いいことをやろう」というマインドを大切にしています。これを最初に私に言ってくださったのは、コピーライターの一倉宏さんです。宣伝部にいた頃、あるお酒の仕事を一倉さんと進めていたのですが、途中でマーケティング上の理由で大きく方針転換することになってしまいました。宣伝部を代表して私が一倉さんにお詫びをし、"新しくこちらの方針で考え直していただきたい"というお願いをしに行った時に、その言葉を言ってくださいました。私があまりにも落ち込んでいたから思わず言ってくださったのかもしれませんが、その言葉がとても胸に刺さり、その後も折に触れ思い起こしています。

私自身、この言葉は2つの解釈ができると思っています。一つはその言葉通りで、もうそうなってしまったものは仕方がないということが世の中にたくさんある中で、"じゃあ、今、選択できる幅の中で、何をするのがベストなのかを考えようよ"ということですね。これは若い方へのメッセージにもなると思いますが、会社にいる以上、思い通りにならないことはたくさんある。関係者が多ければ多いほど、100パーセント自分の思い通りにできることって、ないと思うんです。その時に、それで腐るのか、あるいは、その中でもできることの中で一番いいことをしようと思えるのか、ということの積み重ねで、その後の仕事や生き方も違ってくるのではないかと思います。「今日が残りの人生の最初の日である」という言葉もあるように、"今日からできることがあるから、その中で一番いいことをやろうよ"という意味ですね。

もう一つの解釈は、「朝令暮改」です。1度指示を出したけれど、新たな情報が入ってきて状況が変わっても自分が先に言ったことを変えられない人がいますが、私は朝令暮改は全然いいと思っている派、なんですね(笑)。私がなんとかこの30数年の会社人生をサバイブしてこられてきたのは、これに近い考え方をしながらその都度やってきているからだと思っていて、部下にも話すことがある言葉です。

また、宣伝の仕事に就く若い人には、この仕事は多くの人が関わっていて、大きな金額を預かる仕事であることの自覚を持つことを伝えています。広告・宣伝部門は一般の方の目に触れるという意味で目立つ仕事ですが、その活動ができるのは、製品を工場で生産する人、品質管理をする人などがいて、それが営業活動を経て店頭に並んで、買ってくれる方たちがいて……、そういう、多くの人たちのおかげで生まれた売上の一部が宣伝費として使われているということを、常に忘れないで仕事に臨んでほしいなと思いますね。